Oleh: Ferdhi F. Putra.

Hoax tetiba menjadi kosakata yang begitu populer belakangan. Ia menjadi perhatian banyak pihak, dari masyarakat kalangan bawah, hingga para pemangku kebijakan. Hoax alias kabar bohong memang bukan fenomena baru. Namun, perkembangan teknologi dan media sosial membuat peredaran hoax kian liar. Bagi banyak orang, hoax jelas mengganggu. Tapi bagi segelintir pihak, hoax justru dimanfaatkan untuk menggiring opini maupun menangguk untung finansial. Dampaknya tidak lagi main-main: hoax berpotensi menciptakan konflik horisontal. Situasi ini memaksa banyak pihak merasa perlu untuk mengambil sikap.

Dalam banyak kesempatan, Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan kegelisahannya soal ini. Sebagai pimpinan tertinggi di negara ini, Jokowi menyatakan pemerintah siap memerangi hoax. Selain pemerintah, masyarakat sipil pun ambil bagian dalam ‘gerakan’ ini. Belum lama ini, warga sipil menggelar deklarasi anti-hoax serentak di beberapa kota seperti, Jakarta, Solo, Bandung, Wonosobo dan Surabaya. Situasi ini menyiratkan kepada khalayak bahwa hoax tidak bisa lagi dianggap remeh.

Hoax beredar melalui berbagai medium, dari media massa hingga aplikasi pesan instan yang bekerja di level yang sangat personal. Berbagai pihak mengambil sikap sesuai dengan kapasitasnya. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan instruksi presiden untuk mengevaluasi media-media yang menyebarkan hoax. Walhasil beberapa media yang diidentifikasi sebagai abal-abal diblokir. Sejumlah pihak mengkritisi cara yang ditempuh dan menganggap pemerintah telah mengekang kebebasan berekspresi.

Dewan Pers punya cara berbeda. Sebagai institusi yang berfungsi mengawasi media massa, Dewan Pers mencoba beberapa langkah yang dianggap paling memungkinkan untuk meredam persebaran hoax. Dari salinan dokumen presentasi Dewan Pers yang saya dapat, beberapa upaya yang akan dilakukan diantaranya: 1) Mengembalikan otoritas kebenaran faktual kepada media mainstream; 2) Memberikan logo/QR code (tanda media terverifikasi) kepada media-media yang terverifikasi di Dewan Pers; dan 3) Memberlakukan standar kompetensi wartawan/jurnalis.

Berbeda langkah dengan Kemenkominfo, upaya menangani hoax Dewan Pers cenderung tidak instan. Namun rencana tersebut bukan tanpa kritik. Akademisi Rocky Gerung, misalnya, menulis, “Demarkasi yang diajukan cuma satu: sumber informasi yang “bukan mainstream” harus dicurigai sebagai hoax. Sikap inilah yang justru membahayakan demokrasi karena publik diarahkan untuk hanya percaya kepada “media mainstream””. Meskipun kritik tersebut tidak ditujukan langsung kepada Dewan Pers, poin kritik Gerung jelas menyasar solusi yang ditawarkan Dewan Pers.

Saya pun berpikir demikian. Memang, secara kapabilitas dan kredibilitas, media mainstream sudah cukup terjamin. Namun, kita juga cukup paham bagaimana media mainstream “menyelewengkan” posisinya dengan tidak malu-malu memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan segelintir orang. Tidak sulit mencari rujukan untuk tahu kekurangan media mainstream. AJI menyebut ada empat persoalan media di Indonesia, yakni dominasi kepemilikan, media partisan, media yang tak mendidik dengan menyajikan materi berbau pornografi, dan menjamurnya media abal-abal. Tiga di antaranya mengarah pada media mainstream. Kita juga bisa membaca penelitian Center for Innovative Policy and Governance (CIPG) yang memetakan persoalan media di Indonesia dengan cukup komprehensif. Maka ada banyak pekerjaan rumah yang harus diatasi sebelum memutuskan menunjuk media mainstream sebagai “pemegang otoritas kebenaran faktual” tunggal.

Adakah pihak lain yang bisa diandalkan dalam situasi ini? Saya melihat media komunitas punya potensi itu. Media komunitas adalah entitas yang hampir dilupakan sama sekali dalam perdebatan soal perang melawan hoax ini. Padahal, di era keterbukaan seperti saat ini, ketika siapapun bisa menjadi produsen berita, media komunitas menjadi pilar yang perlu diperhitungkan di tengah konglomerasi media. Terabaikannya media komunitas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, membuat berbagai pihak mengambil solusi yang juga abai terhadap esensi media komunitas. Bertahun saya berinteraksi dengan rekan-rekan media komunitas, saya memiliki optimisme bahwa mereka sepatutnya dirangkul dan diposisikan di barisan depan perang melawan hoax bersama kelompok masyarakat sipil lainnya.

Dalam tulisan ini saya hendak mendudukkan media komunitas atau media warga, yang dalam “perang” ini menjadi sangat rentan, alih-alih memberdayakannya.

Memosisikan media komunitas

Sejak kebebasan pers bersemi, yang ditandai dengan disahkannya UU Pers pada 1999, hingga hari ini media komunitas masih menjadi entitas media yang terasing. Bahkan di tengah hiruk pikuk perkembangan teknologi digital, media komunitas belum juga mendapatkan ruang yang layak, terlebih menjadi entitas yang dipertimbangkan. Ia selalu berada di tepian arus.

Kebanyakan media komunitas tumbuh di daerah pinggiran kota (suburban) atau pedesaaan (rural), memang—setidaknya sejauh saya berinteraksi dengan entitas ini. Suara mereka jarang terdengar di perkotaan yang dihuni kelas menengah, apalagi menjangkau pusat dinamika media-media Indonesia seperti Jakarta. Mereka seperti ada di dunia lain, meski berada pada jagat yang sama. Sesekali keberadaan mereka disinggung, namun apresiasinya tidak lebih dari sekadar ekspresi, “Wah, hari gini masih ada ya media yang mandiri? Hebat betul!” Setelah itu, niscaya, media komunitas akan tenggelam lagi dalam impitan ragam isu yang kita temui saban hari.

Dari segi regulasi, media komunitas tak kalah ironisnya. Dalam UU Pers maupun UU Penyiaran, media komunitas hampir tak mendapatkan ruang alias sempit sekali.

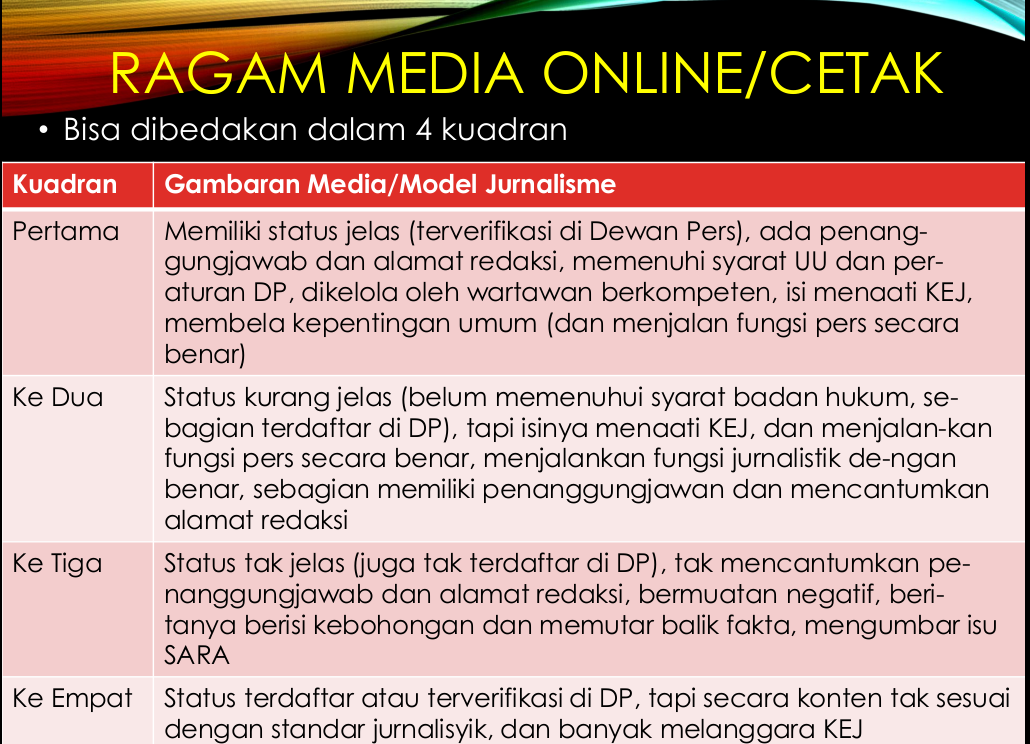

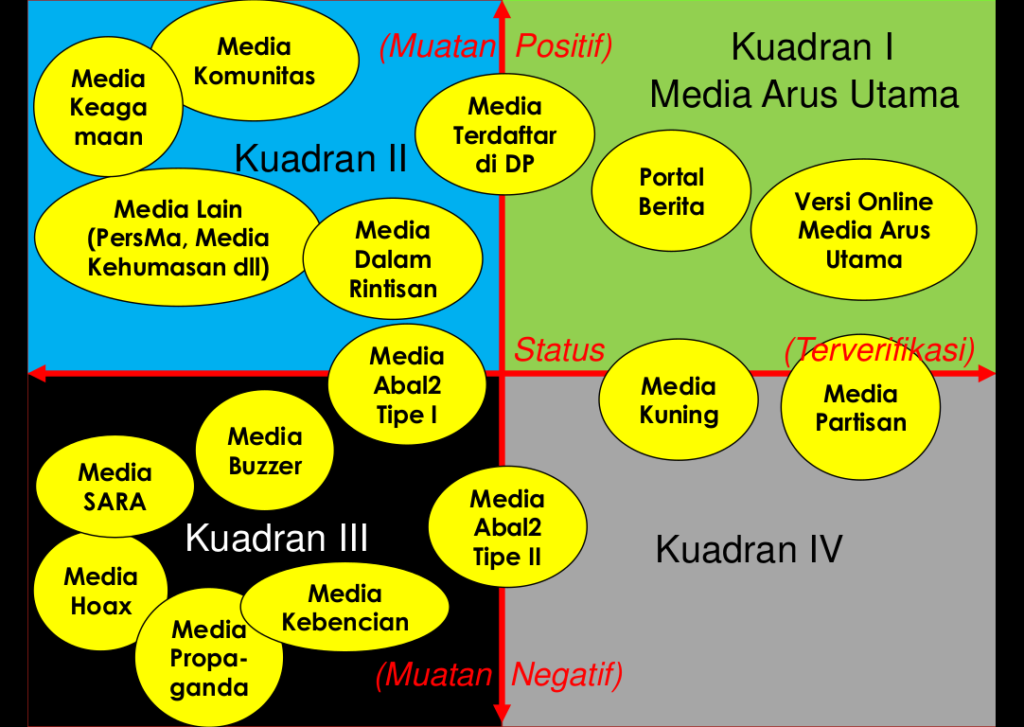

Dewan Pers—masih dari dokumen presentasi yang saya dapat—menempatkan media komunitas dalam Kuadran II dalam ragam media online/cetak. Kuadran tersebut didefinisikan, “Status kurang jelas (belum memenuhi syarat badan hukum, sebagian terdaftar di DP), tapi isinya menaati KEJ (Kode Etik Jurnalistik-red), dan menjalankan fungsi pers secara benar, menjalankan fungsi jurnalistik dengan benar, sebagian memiliki penanggungjawab dan mencantumkan alamat redaksi.” Mari kita berangkat dari asumsi tersebut.

Pertama, soal badan hukum. Media komunitas sebagian besar dibangun dengan dana swadaya, mulai dari pendirian hingga pengoperasiannya. Dengan asumsi bahwa untuk mendapat label sebagai “media berstatus jelas” harus berbadan hukum pers, saya khawatir banyak media komunitas akan kesulitan. Badan hukum pers yang diakui hanya tiga yakni, perseroan terbatas (PT), yayasan, atau koperasi. Media komunitas tidak bekerja dengan logika industri, melainkan dengan caranya sendiri: swadaya, sukarela, dan partisipasi. Jangan dulu bicara gaji di sini. Untuk tagihan listrik dan pulsa pun, kadang mereka masih pontang-panting. Koperasi mungkin menjadi bentuk yang mendekati cocok dengan prinsip-prinsip tersebut, tapi dalam praktiknya, tidak mudah mendirikan media berbasis koperasi. Tumpang tindih regulasi terkait media, yayasan dan koperasi membuat proses menuju badan hukum tak semudah membalik telapak tangan. Jika tetap memaksakan media komunitas bekerja dengan logika layaknya industri, jangan heran jika media komunitas kemudian akan layu sebelum berkembang.

Kedua, soal fungsi pers. Tidak sedikit media komunitas yang menjalankan secara serius kode etik jurnalistik. Menyebut beberapa, misalnya, balebengong.net dan suarakomunitas.net yang terus mendorong jurnalis warganya untuk taat pada kode etik. Regulasi yang tak memadai tidak kemudian membuat mereka berhenti untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat. Dalam sebuah seminar bertajuk “Menghentikan Kekerasan Terhadap Jurnalis dan Penuntasan Kasus Udin” pada Agustus 2015, Aryo Wisanggeni, anggota Bidang Advokasi AJI Indonesia, menyinggung soal posisi media komunitas dan jurnalis warga—yang merupakan bagian dari media komunitas—dalam kancah media dan jurnalistik di Indonesia. Ia mengakui bahwa posisi media komunitas cukup pelik. Tak ada regulasi yang bisa mengakomodasi aktivitas mereka, padahal ancaman yang mereka hadapi di lapangan juga tak berbeda dengan jurnalis media mainstream, bahkan lebih rentan. Apakah tidak bisa mengajukan revisi regulasi-regulasi terkait, seperti UU Pers? Aryo saat itu menerangkan, “dengan komposisi anggota parlemen seperti saat ini, kami tidak percaya revisi akan menjadi lebih baik, jika bukan makin buruk.” Di tengah stagnansi itu, beruntung AJI melakukan langkah cukup progresif dengan membuka peluang bagi jurnalis warga untuk menjadi bagian darinya.

Kemajuan teknologi serta perkembangan isu sosial kemasyarakatan harusnya mendorong kita untuk bisa lebih terbuka terhadap segala kemungkinan upaya meneguhkan demokrasi, terutama di ranah media. Regulasi yang cenderung industrial serta tak adanya langkah afirmatif (affirmative action) membuat inisiatif seperti media komunitas terbonsai, jika tidak gagal bertunas.

Media komunitas sebagai proyek bersama

Berbagai upaya memerangi hoax oleh banyak pihak patut diapresiasi. Bagaimanapun, hoax memang kian meresahkan. Namun, kita tak bisa abai dengan proyek-proyek memperkuat demokrasi yang dibangun oleh masyarakat akar rumput, seperti media komunitas. Media komunitas adalah upaya warga untuk membangun ruang aspirasi yang mandiri. Media komunitas juga menjadi kendaraan bagi warga untuk merebut kembali posisi subyek yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan media. Sejujurnya, tak banyak yang bisa diharapkan dari media arus utama jika masih berada dalam kerangkeng konglomerasi media.

Refleksi atas proses pemilihan Komisioner KPI dan perpanjangan izin televisi, membuat sebagian kita pesimis bahwa revolusi media akan datang dalam waktu dekat. Ketika harapan akan perubahan situasi media di ranah arus utama tak memberikan sinyal baik, mungkin tak ada salahnya jika kita mulai mendorong dan memberi ruang (baik regulasi maupun promosi) serta kepercayaan kepada mereka yang berada di tepian arus: media komunitas.

Perkembangan media sosial secara perlahan memang mengembalikan subyek ke tangan warga. Tren positif ini harusnya bisa mendorong media komunitas atau media warga lebih berkembang. Namun, alih-alih berkembang, kebebasan di media sosial telah dibajak oleh segelintir kelompok yang akhirnya membuat pemerintah melakukan langkah cenderung represif. Jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk melindungi media komunitas di tengah peperangan melawan hoax ini, maka demokrasi media hanya akan menjadi angan. Kita juga tidak ingin media komunitas dibajak oleh segelintir pihak untuk melanggengkan produksi kebohongannya. Maka hemat saya, sudah selayaknya media komunitas dijadikan proyek bersama (common project) untuk menciptakan atmosfer media yang lebih demokratis.

Ferdhi F. Putra

Staf Unit Pengelolaan Informasi CRI

Referensi:

2. http://nasional.kompas.com/read/2016/12/29/16542981/menkominfo-dewan.pers.evaluasi.media.online.yang.sebarkan.hoax.

3. https://indonesiana.tempo.co/read/106833/2017/01/11/rockygerung/hoax-dan-demokrasi-rocky-gerung

4. https://m.tempo.co/read/news/2015/04/17/173658626/4-masalah-media-di-indonesia-versi-aji

5. http://cipg.or.id/mapping-the-landscape-of-the-media-industry-in-contemporary-indonesia/

6. http://www.remotivi.or.id/amatan/258/Optimisme-Media-Komunitas-di-Era-Media-Baru

7. http://www.remotivi.or.id/amatan/250/Kenapa-Lembaga-Penyiaran-Komunitas-Sulit-Berkembang?

8. http://dewanpers.or.id/FILE LAMA/pernyataan/detail/486/surat-edaran-dewan-pers-tentang-pelaksanaan-uu-pers-dan-standar-perusahaan-pers

9. http://www.remotivi.or.id/amatan/33/Demokratisasi-Media-Melalui-Jurnalisme-Warga

10. http://www.remotivi.or.id/amatan/325/Memperpanjang-Izin-Siaran-Televisi